رواية الخط الأخضر ومتاهة المصطلح

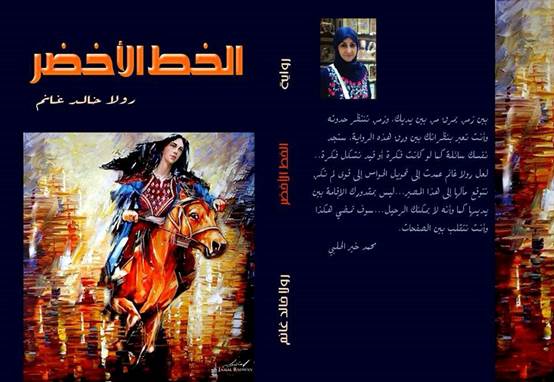

رواية الخط الأخضر للكاتبة رولا خالد غانم من إصدارات دار الجندي عام 2015 وتقع في 160 صفحة.

أن يرسم العدوّ خطّا يشتّت شمل بلادنا، وأن يبني جدارا يفصلنا عن بعضنا، أو أن يضع سلكا شائكا، فهذا ديدنه، وتلك سنّته التي ما فتئ يمارسها؛ حتّى يحكم سيطرته على هذه الأرض التي تلفظه وتأنف أن يتنفّس هواءها أو يستقي ماءها. لكن، أن نقف نحن أصحاب هذه الأرض على طرفي الخطّ ونصنّف أنفسنا حسب موقعنا منه، وتنقسم نفوسنا مثلما انقسمت أرضنا، فهذا ما يدعو للاستغراب والدّهشة. فمن عادة النّاس إذا تعرّضوا للخطر أن يتكاتفوا ويجتمعوا لا أن يتفرّقوا، فلماذا نتفرّق ونقدّس الخطوط الوهميّة التي يضعها أعداؤنا لنا؟

وقد وقف إيميل حبيبي من قبل ونظر عبر هذا الخط، وحكى لنا عن تشرذم العائلات شرقه وغربه ولقائهم على غير ما كانوا يشتهون، بعد هزيمة أخرى في عام 1967 ونكبة أكبر من النّكبة الأولى عام 1948. تنظر الكاتبة رولا خالد غانم مرّة أخرى عبر الخطّ الأخضر وتستحضر حكايات العائلات التي تقطّعت بها السبل وتفرّق أبناؤها على جانبيه، وتنظر إليهم وهم يستمرّون بحياتهم وتفاعلاتهم الاجتماعيّة رغم القيود ورغم الفرقة والألم، وتحكي قصّة عبد الله الذي لم تهاجر عائلته من باقة الغربيّة في حرب عام 1948 ولكن كان قدره أن يعيش حياة الابعاد والشّتات، وقدر عائلته أن يغيب عنهم ولا يستطيعون رؤيته إلّا إذا حمل روحه على راحته، وتسلّل عبر حقول الموت إليهم، ولا يستطيعون حتى أن يعلنوا عن فرحتهم بلقائه خوفا من أن يفتضح أمره، ولا يستطيعون سماع أخباره إلا عبر أثير الإذاعة الأردنيّة.

هذه الرّواية حلقة أخرى من حلقات النّكبة الفلسطينيّة والشّتات الفلسطينيّ، حلقة في مسلسل لن ينتهي مهما امتدّت حلقاته؛ فحجم ما حصل للفلسطينيين في شتاتهم أكبر من أن تسعه مجلّدات الأرض جميعها، ومهما خطّ الكُتّاب وأرّخوا لأحداث هذه النّكبة فلن يوفّوها حقّها، وستبقى هناك حكايات لأناس حقيقيّين عاشوا على تلك الأرض، ثمّ حُرموا من أن يستنشقوا نسيمها، غائبة عن ذاكرة التّاريخ. فالكاتبة تحاول هنا أن تضيف صفحة إلى هذا الكتاب، وحكاية إلى ذاك التّاريخ، وخزي لهذا المحتلّ الغاشم الذي يحاول طمس الحقائق.

أعتقد أنّ الكاتبة استطاعت أن تضيف عملا مميّزا إلى هذه القائمة الطويلة؟ ولكن، هل أرادت الكاتبة أن تشعرنا أنّ هذا الخطّ الأخضر الذي رُسم في أرضنا رسم أيضا في نفوسنا؟ أم أنّها ترى هذا الخطّ حقيقة واقعة، وبات ما خلفه غريبا عنّا، ولم يعد لنا منه غير تلك الحكايات القديمة عن أناس حضروا من هناك، وكانت لهم أرض وأحلام وذكريات. لم تتجلَّ روح الرّفض للخطّ الأخضر في الرّواية، بل سرعان ما أصبح واقعا أزليّا، وأصبحت الكاتبة تشير إلى ما ورائه بإسرائيل أو الجانب الإسرائيليّ، وتعتبر "إسرائيل" دولة قائمة حتى قبل أن تكتمل النّكبة، فتقول في صفحة 20 (الحرب التي خاضها العرب مع إسرائيل عام 1948). حبّذا لو وضعت الكاتبة اسم الكيان الغاصب بين فواصل مقلوبة للدّلالة على رفض الفلسطينيّين له، فإن كان بعض السّياسيّين رضخ للأمر الواقع، ورضي طائعا أو مكرها بوجود هذا الكيان على أرضنا، فليس أقلّ من أن يتشبّث المثقفون والأدباء بحقّهم في أرضهم، فالذي يكتبونه هو شهادة للأجيال التي ستأتي بعدهم.

سَرْدُ الرواية يقترب للحكاية الشّعبيّة، التي يتخلّلها الحديث عن الكثير من الأحداث التي مرّ بها الشّعب الفلسطينيّ منذ العام 1948. وتركّز الكاتبة على الجانب الاجتماعيّ وتظهر الكثير من العادات والتّقاليد التي كانت وما زالت سائدة في المجتمع الفلسطينيّ، وخاصّة ما له علاقة بالمرأة، وتطعّم روايتها بالكثير من الأمثال الشّعبيّة والأغاني التّراثيّة. فالخطّ الأخضر الذي رسم في قلب وطننا وفرّقنا، ليس أقلّ خطورة من خطّ الجهل والظّلم المحفور في مجتمعنا، فالكاتبة تنتصر للمرأة وللحقّ ضدّ الظّلم والجهل.

تجري الكاتبة الحوار بين الشّخصيات باللغة العاميّة الدّارجة في منطقة طولكرم. والحوار باللهجة المحكيّة كان موفّقا أحيانا، حيث لا بدّ منه لتوضيح موقف معيّن أو عادة اجتماعيّة أو تخليد أغنية شعبيّة، لكنّه في مجمله لم يكن مبرّرا وكان بالإمكان أن يجرى باللغة العربيّة الفصيحة دون أن يؤثّر على بناء الرّواية.

تعمد الكاتبة إلى سرد سريع للأحداث، فتمرّ السنون خلال فقرات قليلة، ونجدها فجأة تلجأ إلى وصف دقيق وتفصيلات لأماكن لا دور يذكر لها في الرّواية. فلا نجد وصفا تفصيليّا لطولكرم أو باقة الغربيّة على جانبيّ الخط الأخضر، واللتان هما المكان الذي تجري فيه معظم أحداث الرّواية، وبالمقابل تسهب الكاتبة في وصف مدينة البتراء والعقبة وأريحا. فبمقابل الإيجاز المخلّ في سرد الأحداث نرى الإطالة في سرد تفصيلات لا طائل منها.

عنصر الزّمان في الرّواية غير واضح للقارئ بشكل جليّ. يفترض القارئ أنّ الأحداث تدور في السّنوات التي أعقبت نكبة عام 1948، لكنّ أسماء الشخصيّات وبعض الأحداث تجعله في حيرة من أمره. فمرام اسم لفتاة من قرية باقة الغربيّة وتدرس في الجامعة العبريّة. هذا الاسم لم يكن شائعا في تلك الفترة، ولا أعتقد أنّ أيّ فتاة عربيّة مسلمة قرويّة، في وقت ندر فيه أن تنهي الفتاة الصّفّ السّادس الابتدائي، كانت تدرس في أيّ جامعة عدا عن الجامعة العبريّة! ثم تظهر شخصيات آية وسيرين فيما بعد، لنكتشف أنّ هذه الأسماء، رغم أصالتها، والتي لم تطلق على الفتيات في بلادنا إلا في العقود الأخيرة، تحملها شخصيّات كانت تعيش قبل 60 عاما!

تبدأ الرّواية بوفاة عبد الله وذهاب ابنته باحثة عن صديقه أبي خليل في الحيّ الشرقي في طولكرم، والذي كان يعيش فيه عبد الله في أوّل سنيّ زواجه، لأنّ عبد الله كما يبدو لم يخبر ابنته بتفصيلات حياته المثيرة، ونقرأ أحداث الرواية لنجد أن عبد الله عاش أول سنيّ زواجه في مدينة الزّرقاء وأنّه لا توجد تفصيلات كثيرة تحتاج إلى هذا البحث. فحياة عبد الله كما قصّتها الكاتبة تخلو حقيقةً من الإثارة والتّشويق، فهو الطفل الذي خطفته الشّرطة الأردنيّة من داخل الخط الأخضر؛ حتّى يدلهم على العملاء، ثمّ احتجزوه ليكون أصغر جنديّ في صفوفهم، حكاية لا أرى أنّها مقنعة بتاتا، ثم يقضي عمره جنديا في صفوف الجيش الأردنيّ دون أحداث تذكر، عدا ضربه لضابط أردنيّ وسجنه، ثمّ يعود ليعيش في طولكرم بعد عام 1967!

حبّذا لو طوّرت الكاتبة شخصيّاتها، وأبرزت الجانب النفسيّ والوجداني لها بشكل كافٍ. لكنّها اكتفت بسرد بعض الأحداث السريعة، وضمّنت روايتها كثيرا من الأحداث غير المقنعة: فالأب يمنح ابنه مبلغ 2000 دينار ليساعده على الزواج، عام 1956 عندما كان هذا المبلغ يعدّ ثروة كبيرة خاصة تحت ظروف الاحتلال في باقة الغربيّة، ثم يحصل عبد الله على مبلغ 200 دينار من زملائه في الجيش الأردنيّ كنقوط يوم زفافه!

رغم هذه الملاحظات التي نأمل أن تتنبّه لها الكاتبة في طبعتها الثّّانية أو إصداراتها القادمة التي نتطلّع إليها بشوق، فالرّواية بحقّ، إضافة مهمّة إلى أدب النّكبة الفلسطينيّة، تبرز جانبا مهمّا من الحياة الاجتماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ في فترة مهمّة من تاريخه، وإن كنّا نتمنّى على الكاتبة أن تسهب أكثر في الحديث عن المعاناة على جانبيّ الخطّ الأخضر، وأن تعرّي العدوّ وتفضح عنصريّته.

ما زال الخط الأخضر قائما، وما زال العدوّ يفرد جناحيه على جانبيه ويمعن في رسم الخطوط ووضع الحواجز، وما زلنا نتقهقر خلف تلك الخطوط ونصنّف أنفسنا تماما كما أراد لنا العدوّ، فمتى ستمحى هذه الخطوط من أنفسنا، حتّى نستطيع محوها عن خريطة وطننا.

وسوم: العدد 646