قراءة في ديوان: من يطفئ الشمس؟

قراءة في ديوان: من يطفئ الشمس؟

للشاعر الفراتي حيدر غدير

محمد صالح الشمّري

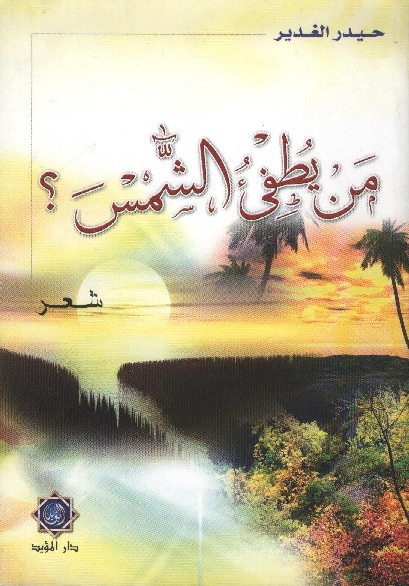

تتبدى لك الأناقة من الغلاف الأول؛ حيث اللوحة الجميلة.. وخط الثلث ( سيد الخطوط ) الذي لا يعترف أهل هذا الفن بانتماء أي خطاط إلى صنعتهم ما لم يكن يتقن هذا النوع مهما علا كعبه في بقية الخطوط ومهما أجاد فيها وقدم.. حيث يرصع هذا الخط اسم الديوان بكل التحدي والسمو: من يطفئ الشمس؟!!

ثم يلج بك هذا المدخل الجميل بسلاسة ومتعة إلى مئة وتسع وثلاثين جوهرة منظومة بشعاع من أشعة تلك الشمس العصية على الانطفاء..

وعلى الرغم من أن الشاعر طوّف في ديوانه على مواضيع عديدة متباينة ومتباعدة معظمها شخصي إذا جاز التعبير- إلاّ أن انتماءه وتكوينه الفكري والنفسي والثقافي.. ساقه إلى جعل قصيدة تتحدث عن ( الأمة ) عنوانا لهذا الديوان ولم يترك له هذا التكوين أي خيار آخر.. وهذا واحد من أبرز وجوه ( الالتزام ) الذي يميّز الشعراء الملتزمين مهما شرّقوا وغرّبوا في قصائدهم ومواضيعها.

ولأن الشاعرية لدى شاعرنا ( حيدر غدير ) أصيلة وفطرية ولها سطوة على كيانه.. دفعته إلى اختيار رسالتيه ( الماجستير والدكتوراه ) في قمم من ذرى وادي النيل الملهم وسفوح لبنان الساحرة: البارودي وحافظ وشوقي وعمر أبو ريشة.. وهنا يظهر، لأي ناقد، أمران واضحا الدلالة:

الأول: أن شاعرنا اختار شعراء ولم يختر مفكرين أو علماء في الفقه أو النحو أو البلاغة أو.. أو.. الخ.

والثاني: أنه اختار قمماً سامقة في سماء الشعر من مصر ومن بلاد الشام.. فهو ( وحدوي ) في أعماق أعماقه كما هو ذوّاقة في تلك الأعماق أيضاً.. فالبارودي وحافظ وشوقي هم ملوك الشعر وإليهم ترد الجزالة والبلاغة والشاعرية في أدبنا الحديث.. وفي بلاد الشام مَن غير عمر أبو ريشة يماثل تلك المكانة السامية مَن؟!!

يقدم الشاعر هويته للقارئ من أول قصيدة بل من عنوان ديوانه لا إرادياً، كما أسلفنا، على الرغم من أن الديوان مترع بالقصائد الوجدانية الصوفية التي تتدفق بالإيمان: ( حان الوداع، أسلمتُ للرحمن، في ليلة القدر...الخ ) إلاً أنه اختار القصيدة التي تقول:

نحن الخلود ونحن المجد والظفر والشاهد الدهر والأفلاك والسِّيَرُ

ومعقل نحن للإسلام نحرسه ونفتدي صرحه الغالي ونصطبر

ونحن يحرسنا قبل الرماح هدى ونحن تكلؤنا قبل الظُّبا السور

في كل أرض لنا من مجدنا أثر وفيه ما يتمنى السمع والبصر

أمجادنا مثلنا خير ومرحمة بها المفاخر قبل الناس تفتخر

حتى يقول:

ونحن باقون تعلينا هويتنا وهي الرسالة لا مازيّف البشر

من يطفئ الشمس نحن الشمس خالدة أمّا عِدانا فآل ثم ينحسر

أرأيت عزيزي القارئ إلى هذا الفخار والاعتزاز الذي يرى أيادي أمته ورسالتها في كل زمان ومكان وإنسان وحضارة.. وإلى هذه الشاعرية الفياضة التي تنهل من بحر لا حدود له..

ثم يأخذ – بعد هذا المدخل المهيب – بيد القارئ بل بقلبه ووجدانه في حديقة متنوعة الأزهار والعبير والشذا بين: وجدانيات ووفاء لمسقط رأسه وحبه الأول: دير الزور وفراتها الخالد – الذي هام به الشعراء على مر التاريخ.. وكذلك صفو المحبة للوالدة والأخ والعلماء والأصحاب.. الخ كل ذلك بين جد وهزل يبعد عن النفس كل ملل و بكل المتعة والفائدة فلا يكاد قارئ الديوان يبدأه حتى يوغل فيه مسلوب الإرادة يغترف من بحره الدرر واللآلئ.. وقديما قالت العرب: إن الحنين إلى الديار دليل أصالة.. ولشاعرنا فيها رصيد لا ينضب فهو لا يكتفي بالحنين والمديح لمدينته وفراتها وحسب بل هو يهيم بدمشق وحمص فعقله الباطن يشده، مرغماً، إلى مدح كل ماله صلة بتلك المدينة وذلك النهر:

ففي قصيدة ( عودة ) نجده يقول:

عدت شيخاً تقودني أشواقي والأمانيُّ جذوتي ورفاقي

وأنا عاشق مرابع أهلي وهم الساكنون في أعماقي

وهم الساكنون عقلي وقلبي وهم الكحل ساكناً أحداقي

وفي قصيدة أيها النهر يقول:

أنت بين القلوب والأحداق أيها النهر يا عصيّ التـلاقي

ساكنٌ في بنيك حيث تولّوا في القريب الداني وفي الآفاق

شرقوا وغربوا وأنت نزيل ظاعنٌ في قلوبهــم والتراقي

وفي قصيدة يا شام يقول:

يا شام أنت على الزمان وسام باق بقاء الخلد ليس يضام

وفي قصيدة يا حمص يقول:

يا حمص إني عاشقٌ مفتون بخصالك الحسنىٰ وهنَّ فنون

أخيراً فإن الشاعر لا يهدي باكورة إنتاجه إلى والدة أو زوجة أو ولد بل يهديها وبكل حلاوة القطفة الأولى.. إلى: ( الأمة المسلمة التي لا تنطفئ شمسها مهما عتت الأرزاء وتكالبت الأعداء.. )

يخيّل إلي أ، هذا الديوان كان في البدء حديقة غنّاء رآها الشاعر وافتتن بها فتماهى فيها أو تماهت هي في وجدانه فكانت هذا الديوان المتميز بحق الذي يشكل إضافة نوعية لديوان العرب الذي يضم كل ثمين...

![]()

![]()

![]()